I Bergknappen e le miniere di Primiero

Perla delle Alpi, attraente destinazione turistica, area a forte vocazione ecologica… È così che oggi ci piace definire il territorio di Primiero. Ma un tempo? Com’era nel tardo medioevo la nostra amata valle? È sempre stata un piccolo paradiso naturale? Non esattamente. Qui in Primiero infatti aveva sede un importante distretto minerario, in cui vivevano migliaia di minatori, meglio noti come Bergknappen. Le loro condizioni di vita non erano certo delle migliori, ma per la valle l’attività estrattiva era fonte di grande ricchezza (grazie soprattutto all’argento) e per questo Primiero era tenuto in grande considerazione dalla dinastia degli Asburgo, da poco divenuti padroni di tutto il Tirolo.

Storia delle miniere di Primiero

La storia dello sfruttamento minerario in Primiero ha origine molto antiche: si parla addirittura di preistoria. La prima notizia storicamente accertata sull’esistenza di miniere in valle è però del 1350 e i primi ad occuparsene furono i Veneziani della Repubblica Serenissima. Poco dopo Primiero passò sotto il controllo austriaco, tanto che l’epoca mineraria vera e propria iniziò sotto il governo dell’Arciduca Sigismondo del Tirolo, che incentivò l’attività estrattiva in tutta la regione. Già nel 1464 sembra che fossero attive in valle circa 500 miniere di rame, argento e ferro. Il materiale estratto veniva lavorato nelle numerose fucine e fornaci presenti lungo l’alveo del torrente Cismon e lungo gli affluenti secondari. Il forno fusorio di maggiore importanza, denominato “ferrarezza”, era situato nel paese di Transacqua dove sorgeva l’area mineraria più vasta della zona, alle pendici del monte Padella. Si estraevano calcopirite e galena argentifera, da cui veniva ottenuto rame, ferro, piombo e un apprezzabile quantitativo di argento. Per l’epoca Primiero era una specie di paradiso terrestre minerario! Recita così un poemetto della metà del 1500, tradotto in italiano: “Primiero, boschi e legname in quantità, metalli nobili di ogni sorta e varietà”.

Convivenza tra due comunità

Vi chiederete il perché del nome di quei minatori… La ragione sta nel fatto che provenivano dal Tirolo, dalla Boemia e dalla Carinzia. In pratica erano di lingua tedesca. Svolgevano un lavoro durissimo ma venivano pagati bene, per questo erano emigrati verso sud, in questa valle di “italiani”. I locali li chiamavano Canopi (più facile da pronunciare) e inizialmente li guardavano con molta diffidenza. Col tempo però si sviluppò una relativa convivenza, caratterizzata da scambi culturali e linguistici che finirono per influenzare profondamente la cultura primierotta. A partire dal XVIII secolo, con il progressivo esaurimento dei giacimenti e il declino dell’industria mineraria, molti Canopi lasciarono Primiero per altre aree estrattive dell’Impero Asburgico. Le miniere furono progressivamente abbandonate e l'economia locale si orientò verso l'agricoltura e il commercio.

La dura vita dei Canopi

I Canopi erano riconoscibili per il camiciotto di lino (Kittel) con il cappuccio appuntito (Gugel), che serviva a rilevare il tetto delle gallerie ed evitare di sbatterci la testa. Indossavano anche un grembiule di cuoio (Arschleder), che veniva indossato posteriormente, per difendere natiche e cosce quando si stava accucciati. I cunicoli in cui si addentravano erano angusti e si poteva lavorare solo con mazzetta (Shlaegel) e punta con il manico (Stufeisen), rubando alla montagna un centimetro dopo l’altro. Scendevano in miniera tre per volta, con turni di otto ore, immersi nel buio e nell’umidità, respirando la roccia metallifera, man mano che veniva scalfita. Il lavoro nelle miniere era estremamente pericoloso a causa dei crolli, della mancanza di ossigeno e della presenza di gas nocivi. Per questo motivo, i Canopi avevano una forte devozione religiosa: il loro patrono era Santa Barbara, protettrice dei minatori. Ogni 4 dicembre, giorno della sua festa, interrompevano il lavoro per celebrare con canti e cerimonie.

Il Palazzo delle Miniere, orgoglio di Primiero

Cosa rimane oggi dell’epoca dei Bergknappen e delle miniere di Fiera di Primiero? La testimonianza più preziosa è il Palazzo delle Miniere. Fu costruito nella seconda metà del Quattrocento e si ritiene sia stato voluto dall’Arciduca Sigismondo d’Austria per ospitare il magistrato minerario austriaco. Successivamente, il palazzo ha accolto diverse autorità amministrative della valle. Rinnovato nel 1558, ha mantenuto pressoché inalterata la sua struttura originale. Il suo aspetto imponente richiama quello di una fortezza con tetto spiovente in scandole, merlature e affreschi, elementi tipici delle residenze alpine di lingua tedesca. Nonostante gli interventi di restauro, gli interni conservano il fascino originario, con volte a crociera nell’atrio, scale con volta a botte e un portale in arenaria. Oggi il palazzo è un centro culturale che ospita mostre, eventi e rievocazioni storiche. Ogni anno, in estate, lo spazio circostante ospita una rievocazione storica chiamata Bergknappen Primör.

Valorizzazione della memoria storica

Nel 1992 l’Associazione culturale “Comitato Storico Rievocativo di Primiero”, studiando con passione la storia mineraria del luogo, pubblicò il volume antologico “Le miniere di Primiero”. A questo importante lavoro di documentazione seguì lo sviluppo del progetto di rievocazione storica Bergknappen Primör: nel 1993 una prima manifestazione animò e percorse tutto il territorio, fino a crescere e trovare uno spazio dedicato all’interno del giardino del Palazzo delle Miniere. È qui che ogni anno, per tre giorni consecutivi, le persone hanno la possibilità di visitare il Villaggio Minerario (chiamato Taufersdorf, ossia “villaggio dei Taufer”), partecipare direttamente alle lavorazioni del minerale, percorrere la ricostruzione di un cunicolo minerario e godere dello spettacolo serale, rivivendo l’atmosfera di allora.

L’esperienza della riscoperta

La storia mineraria di Primiero rivive poi nel percorso tematico "Sui passi dei Canopi", un’esperienza immersiva che ripercorre l’eredità lasciata dai Bergknappen. Questo itinerario storico-naturalistico conduce i visitatori attraverso otto tappe significative, svelando il passato estrattivo della valle con l’ausilio di sagome interattive e contenuti audio scaricabili tramite QR code. Partendo dal suggestivo Palazzo delle Miniere, il percorso si snoda fino all'imbocco della galleria "Friole" della miniera di siderite di Transacqua, un tempo chiamata "Monte Vecchio" (in tedesco “Unsere Frau von Plassenegg”). Grazie a questo viaggio tra natura e memoria, i visitatori possono immergersi in un racconto avvincente sulla tradizione mineraria di Primiero, scoprendo come questa attività abbia plasmato il territorio e la sua comunità.

La riapertura degli stoli

Se i Canopi esploravano il cuore della montagna in cerca di minerali, secoli dopo altri uomini ripresero a scavare cunicoli nella roccia. Siamo negli anni della Grande Guerra del 15-18. Tra le montagne, prima che a sparare, si pensa a difendersi dal vento gelido e dalla neve scavando cunicoli chiamati “stoli”, dal tedesco "Stollen" che significa "galleria”. Grazie a un attento lavoro di recupero e di messa in sicurezza, dall’estate del 2025 alcuni di questi stoli verranno riaperti al pubblico tramite visite guidate che percorrono resti di trincee e mulattiere impiegati nel corso della Prima Guerra Mondiale.

Condividi con

Calendario esperienze

04

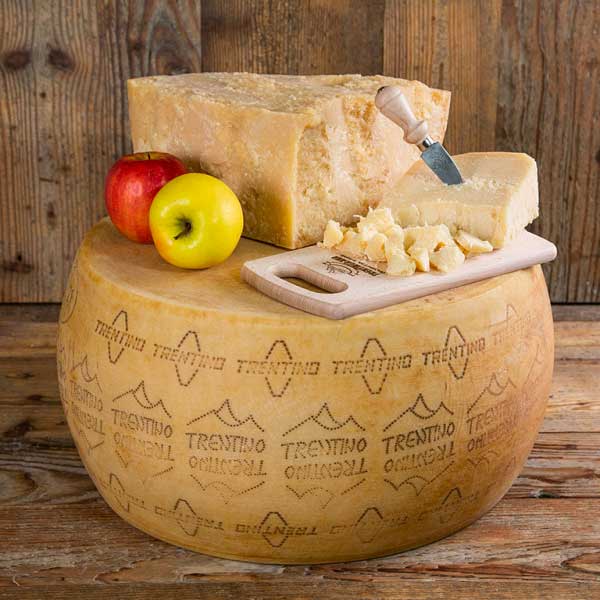

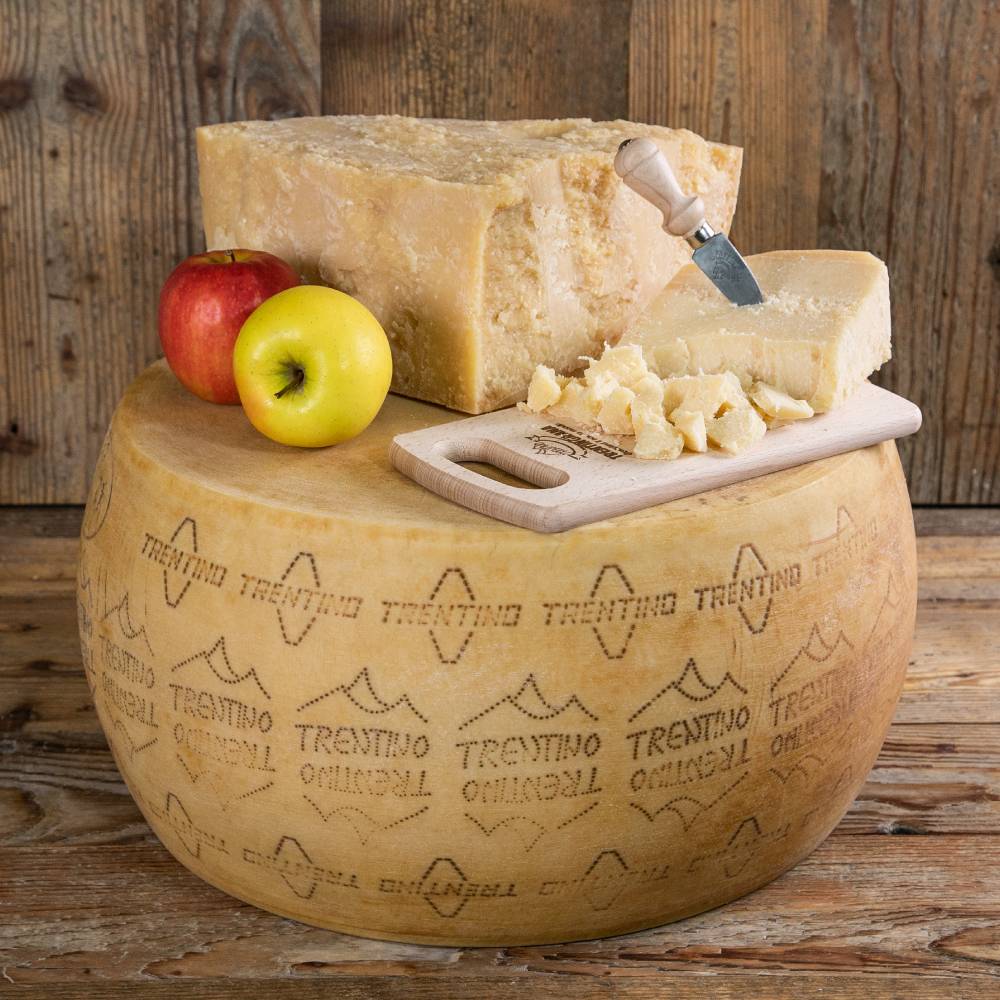

VISITA AL CASEIFICIO

Scopri di più11

VISITA AL CASEIFICIO

Scopri di più18

VISITA AL CASEIFICIO

Scopri di più